国際教育フェア2025秋(東京・10/5)レポート

目次

選択肢の多様化・留学がキーワード

2025年10月5日(日)、東京都立産業貿易センター浜松町館にて開催された「国際教育フェア2025秋」に参加してまいりました。主催の公式情報によれば、国内外のインターナショナルスクール・バイリンガル教育校・進学塾など100校以上が出展する、国際教育分野では国内最大級のイベントです。

以下、当日の私自身のメモをもとに、参加者として得た気づき・スクール運営視点での考察をご報告いたします。

出席時の主なメモ(要旨)

- 来場者数:3,800名規模(会場一体として活況)

- 出展校・ブースの構成から:来場者のうち日本国内生のみのセグメントが約2割程度(=海外進学・英語教育に関心のある家庭が多数)

- 講演・展示からのキーワード

- 「英語を段階的に」学ぶという視点

- プリスクール(幼児期/幼稚部段階)で築いた英語力の維持・向上が重要テーマ

- 中学受験世代への訴求も強く、英語教育とのリンクが見られた

- 「生きた英語」:家庭学習を週1回以上習慣化させることが推奨

- 「基礎英語+ハビット(習慣・興味関心)」の育成

- コア能力:クリティカルシンキング (Critical Thinking)

- 「How can you support your idea」という問いかけ型ワークショップあり

- 英語はは「受け身 (Passive) スキル」より「表現・生産 (Productive) スキル」が重要

- 学習コミュニティ (community) を活用:

- “Talk about goal community”

- “Community night” といった継続学習を促す場づくり

- 習慣化の仕組み:1 classes(週1?)+5 days homework system(5日間宿題)

- 生産的英語スキルの育成:先生との “walking around collaboration” など、講師と共に歩きながら学ぶ形式も紹介

- 面接/サイクル学習:英語教育・進学準備で「何度も回す」サイクル設計が推奨

岸谷蘭丸氏の講演「留学は辛いことが9割〜親子で考える国際教育の必要性〜」

講演要旨

- 「留学=辛いことが9割」

岸谷さんは自身の高校/海外留学体験を振り返り、「留学というものを振り返ると、9割は辛かったなという経験になります」と語っています。 特に、英語力が十分でない状態での環境適応(言語・暮らし・人間関係)は、毎日が「しんどい」ものになりうると指摘しました。

英語が全くわからなかった頃に、高校で帰りのバスの時間が聞き取れず、一人校内に取り残されてしまったというエピソードも。 - 「成功とは何か?」の再定義

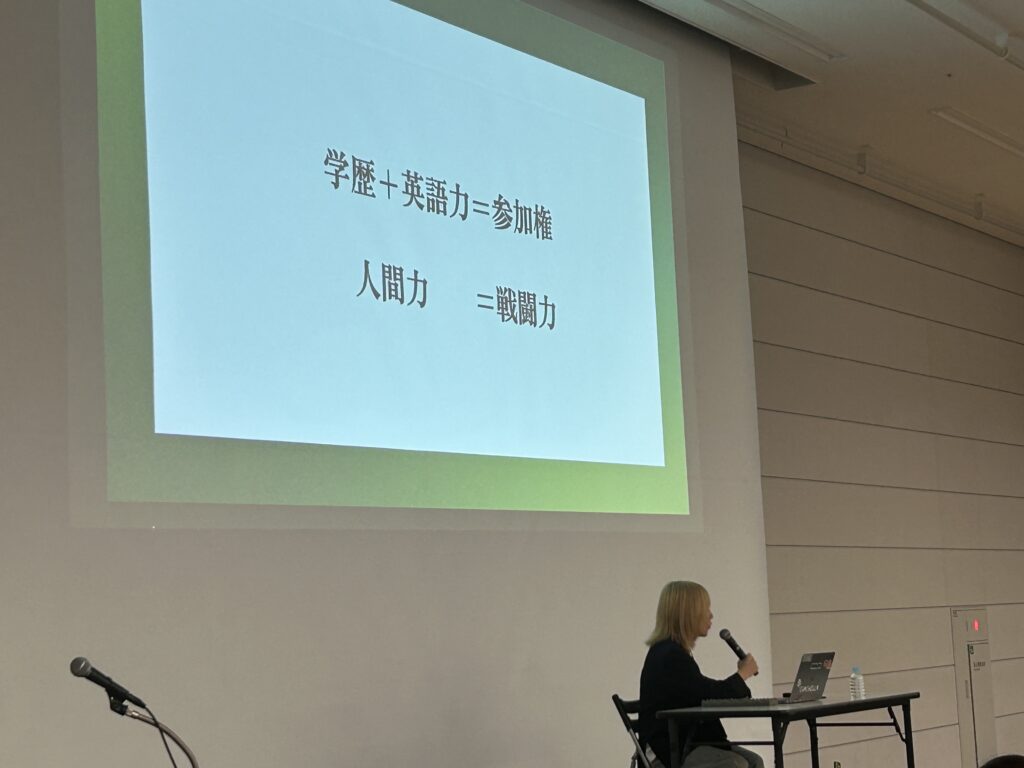

一般的に「留学の成功」は「英語が話せる/学歴が良い/楽しい経験が多い」と捉えられがちですが、岸谷さんはそれらのハードスキル・見える成果よりも、むしろ「逆境を経験し乗り越えた力」「自分の意見を持ち、困難な状況で行動できる自立性・レジリエンス」が重要だと説いています。競争・プレッシャーとどう向き合うかも重要テーマだという。 例えば、アメフト部のルームメイトに存在を認めてもらえず、狭い部屋の机のまわりに追いやられ、部屋のほんの1割も使用できなかった生活トラブルを経て、黙っているのではなく、行動をおこし、学校とかけあい最後に一人部屋を確保し事例を紹介。とても興味深かった。 - 「真の英語力」と「学び続ける習慣」

岸谷さんは「中途半端な英語なんて、いちばん駄目です」と断言。どちらかの言語(母語・英語)で「ちゃんと勉強」する必要性がある。英語なら「旅行会話ができるレベル」ではなく、論文を読み・書ける、論理的に説明できる“アカデミックな英語力”が求められていると述べています。留学目標:IELTS 8.0、TOEFL 100点、大学アカデミック到達レベルとして紹介があり「バイリンガル/ノーリンガル」の二分化、論理的に書けない生徒、論文を読みかける段階の生徒が指摘されていたました。そのためには、早期から「本気で勉強を継続する習慣」を身につけることが必要とされ、中学生までの段階で基礎を固めることを勧めています。 - 「親は焦りすぎないでほしい」メッセージ

留学・国際教育において、親御さんが「早く」「海外へ」「英語を完璧に」と焦る傾向があることを指摘。定量的に測りながら「子どもの成長段階・家庭の状況を見ながら最適な方法・タイミングを選ぶことが大切」と語っています。岸谷さんは「こうなりたくない」を逆算して高校から留学という選択になったという。また、進路の選択肢は様々で、22歳までには多様な留学パスがあり(正規留学、交換留学、ダブルディグリーなど)一択ではない視点を示しました。

コメント